序論

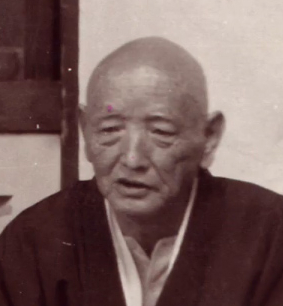

筆者が本論において試みたいことは、近代の真宗教学史における新しい獲信解釈の研究として、浄土真宗興正派の伊藤康善(一八九七~一九六九)に注目することである。浄土真宗に初めてカウンセリングを取り入れ、ビハーラ活動を浄土真宗の実践的な活動として推進した革新的人物である西光義敞(一九二五~二〇〇四)も、伊藤に深く影響を受けている。しかし西光を導き育てた伊藤について知る人は少ない。

伊藤康善師

西光は、カウンセリングや心理療法の世界に革命をもたらしたアメリカの臨床心理学者カール・R・ロジャーズ(一九〇二~一九八七)の方法論を取り入れている。ロジャーズの「来談者中心療法」における基本的な人間観に仏教精神と通ずるものを見出し、真宗カウンセリング研究会を立ち上げた。西光はその後、トランスパーソナル心理学の研究も深めた。現在、浄土真宗の社会的実践は主にビハーラ活動が大きな位置を占めており、西光が浄土真宗本願寺派の社会的実践において果たした役割は大きいといえるが、その師である伊藤はいかなる人物だったのであろうか。 西光は伊藤について次のように述べている〈1〉。

西光は伊藤のことを、獲信の体験を持ち、文才もあり、興正派の司教として宗学もおさめた一流の人物であると述べている。しかし伊藤は現在、東西本願寺ではほとんど知られていない。本論は西光の善知識であった伊藤に焦点を当て、近代の真宗教学史における新しい獲信解釈の研究を主旨とする。 伊藤は奈良県新庄町の浄土真宗興正派當専寺の住職であり、同派の司教でもあった。本論では、現在ほぼ無名である伊藤が、近代の浄土真宗にどのような影響を与え業績を残したか、真宗教学史的に捉え再評価を行う。 伊藤は、特筆すべき複数の活動を行った。

(活動1)仏教ジャーナリストとして

一九二一年に仏教大学(現龍谷大学)卒業後上京し、「真宗宣伝協会」に入社する。松岡譲(一八九一~一九六九)など文壇人との交流を持った。仏教ジャーナリストを志していた伊藤は、『真宗の世界』に自身の求道体験記『仏敵』を連載する。一九二九年に真宗公論社の主筆となり、戦後、興正寺本山の機関紙となる仏教信仰雑誌『真宗公論』を発行する。その後、宗教専門紙『文化時報』に、浄土真宗教界の著名人らの信心を批評する『安心調べ』を掲載した。また、一九五七年より八ヶ月あまり、中外日報の嘱託として北米へ布教の旅に出る。その時の様子を『北米赤毛布旅行』として中外日報に連載した。

(活動2)国嶋病院における宗教指導

一九三八年に国島貴八郎によって、国嶋病院(京都市上京区大宮薬師山)内に宗教部が設置された。国嶋は、当時不治の病とされていた結核に対して『結核斯くすれば必らず全治する』という本を著しているが、これは実際には、雑誌『婦人クラブ』に伊藤が連載していた「自然良能」という記事をまとめた書であった〈2〉。同病院では、自然治癒力を重視した自然良能法による治療を行い、「治病は一大事業なり。六尺病床これ道場」をスローガンにした。伊藤はこの宗教部において、心身安静のための宗教指導にあたった。その指導によって患者だけでなく、付き添い、病院関係者の間にたちまち求道心が芽生えていった。

実際に、信仰を持った喜びが病を治癒していった例も多くあった。また、治癒に至らず死を迎えることになった人も、念仏とともに安らかに亡くなっていった。熱心に求道する患者も増え、命をかけても仏法を聞きたいという者が出てきた。しかし一九四一年九月、国嶋病院は軍部に収監され、宗教部も解散した。伊藤自身も辞めることとなったが、この活動は治療と宗教を結びつけるものであり、ビハーラの前身ともいえるのではないかと筆者は考える。実際の求道記は『死を凝視して』に複数収録されているので、同書を通して信仰と治療の関係をみていきたい。

(活動3)宗教法人華光会の創始者として

国嶋病院において伊藤から説法を受けた者は、退院してそれぞれの故郷に戻っていった。各地に散った彼らへの信仰指導および法味交流のため、つまり同朋通信を目的として、一九四一年、伊藤は信仰雑誌『華光』を創刊した。このつながりが後に、華光会の設立へと発展する。また親鸞会の創始者である高森顕徹(一九二九~)は、親鸞会をつくる前は、華光会にて活動していた。華光会、親鸞会については賛否両論が尽きないが、昭和初期より活動を始め、現在まで拡大、継続している事実は無視できない。 これらの伊藤の活動を掘り下げることで、彼の教学理解、布教の姿勢を把握することができる。

しかし同時に、伊藤が批判されてきた点もまたここにある。伊藤は学術的には無名であるが、インターネット上では現在でも批判が多く存在する。伊藤に対するよくある批判としては、「機責め」「一念覚知」などの異安心であるということである。また伊藤は獲信に至るまでの「求道」が、浄土真宗の教えにあると主張する。しかし浄土真宗に「求道」があるという主張において、「自力くさい」「他力の教えに自分からの働きかけは必要ない」など批判を受けていた。

これには二つの理由が存在するであろう。一つは、伊藤が創った華光会が現在でも異安心であると批判されていること。いま一つは、高森顕徹が華光会で学び活動した後に、脱退して親鸞会を創ったことである。伊藤の布教において、どの部分がそのように批判されているか、またその批判は実際に妥当性のあるものなのであるか、伊藤の残した文献をもとに考察したい。

ここで、新たに伊藤の評価を見直す上で興味深い書物がある。特に「求道」についてであるが、それは『化城を突破して 華光会随筆集(二)』という高森顕徹が編集した書である。同書には、勧学の高雄義堅が書いた文章が『本願の宗教』という題で掲載されている。高雄はその中で、真剣な一求道者の問いに対する答えとして、次の文章を記している〈3〉。

この文面より、求道することに対して高雄は、そうあって然るべきと考えていたことが窺える。また、このように華光会の書籍に文章を寄せていることから、少なくとも高雄は同会の活動に賛同していたようである。他に、伊藤の主著である『仏敵』を、梅原真隆が『中外日報』で紹介していることも見逃せない〈4〉。 また伊藤が出生した時期の時代背景も、伊藤の思想形成に大きな影響を及ぼしていると考えられる。当時は西洋の思想の影響が広まっており、伊藤は小学校時代に、教員に「西方浄土というものはない」と説明を受けるのである。伊藤は自らの抱いた苦悩についてこのように述べている〈5〉。

それまでの価値観が崩壊し、寺院としては従来の布教方法では通用しない時代に突入したのである。明治に入ってから小学校の教育も一変した。小学校教員たちは科学を知り、西方に浄土があるなど迷信である、と子供たちに教えるものが多かった。この時代であったからこそ、西洋の哲学、思想、科学を超えて、獲信するための、新しい解釈を明確に打ち出す必要があったと筆者は考える。しかし何よりも、伊藤自身が自らの後生に対して、深く苦悩を抱いていた。その心境を伊藤はこのように述べている〈6〉。

伊藤は、学問や説教の中に他力信心を探し、さらに無銭旅行で苦行してまで法を求めた。その求道および獲信の体験が、伊藤の布教の上での原動力となっているといえる。

同世代の布教者との比較

同じ課題を担った同世代の布教者達は、それに対してどのように答えていったのだろうか。彼らとの比較によって伊藤の思想、特徴を浮き彫りにしたい。本願寺派の羽栗行道(一八八一~一九六五)、大沼法龍(一八九五~一九七六)、大谷派では近角常観(一八七〇~一九四一)、以上三名に関して異なる点はどこであるか、伊藤が突出している点がどのような箇所であるかを比較検討する。

この三名は各々、独自の信仰活動を切り開いた。いずれも伊藤と同じく、廻心体験を重視していたという共通点がある。彼等と伊藤とを比較検討することで、廻心体験の質が同等であるか否か、また導き方の違いにも注目したい。 なお本論の目的は、伊藤が異安心であったのか否かを問うことではない。近代の浄土真宗に影響を与えた伊藤の業績を、真宗学史的に捉えたいものである。

異安心だという批判は妥当か

幸いなことに伊藤は多数の著編書を残している。その大半は、伊藤の指導によって獲信の体験を得た者たちの手記である。これらを分析し、伊藤の教学と、その時代に影響を与え得た理由を考察したい。 次に先行研究についてだが、伊藤に関する学術的な研究論文の数は非常に少ない。しかし、伊藤の残した多くの書籍や、伊藤が導いた篤信者達の体験記をみると、一念覚知や機責めだと推測されるような箇所が多々ある。例えば、次のような文面である。

貴方は僧侶の身分であるのに、何故に今まで不浄説法をやつて居たのです! (『仏敵』一二二頁)

貴方は平気な顔をして、佛様の頭の上で胡坐をかいてゐないですか! 恐ろしい佛敵ではないかい… (『仏敵』一三一頁)

貴方はつまりませんぜ!つまりませんぜ! (『仏敵』一七五頁)

いずれも伊藤の求道記録『仏敵』の中で、同行が求道者を導く際に使っている言葉である。また、一念覚知であるように見える場面も多数ある。そのような記述のためであろうと推察されるが、先に言及したように、インターネット上には伊藤の教えは異安心である、という批判がある。なぜこういった導きがあるのか、どういった意図で用いられているのか。また本当にそれらの異安心に該当するのか、多くの体験記から検証したい。また、検証に当たって、鈴木法琛『眞宗學史』、大原性實『真宗異義異安心の研究』、石田充之『異安心』の考察を参照し分析したい。

* * *

本研究の位置づけ

本研究の位置づけについてであるが、本論のテーマは「近代真宗教学史にみられる獲信解釈の研究」である。教学史としたところで、筆者の「教学」の理解について述べておきたい。「教学」が意味するものとして、深川宣暢は二つの意味が内在するという〈7〉。ひとつは、普遍なるもの、いつの時代にも普遍的に妥当するもの。もう一方は、ある個人や団体が、ある時に為した限定的なるもの、という意味である。その意で言うと、伊藤の教学は後者に相当するであろう。

伊藤は、異安心のように推測される面と、日本の近代化の中で近代的な思想を受容しつつ、実践的な真宗の伝道を目指した人物のようにみえる側面がある。本論において伊藤の布教と人物像に迫り、その実態を検証していきたい。妙好人を論じた書物をみると、その多くは求道者が大変な苦労をして獲信へ至るが、実践的な求道の手引きとなるような記述は少ない。本論においては伊藤の著編書を分析することで、伊藤の実践的な教学が現代においても普遍的な導きとなり得るかを研究したい。ここでは教義学的に論ずるのではなく、伊藤が近代において影響を与え現在においてもその影響が生きていることを、教学史的に客観的に述べたいものである。

本論の研究方法としては、宗教体験を重視したアメリカの代表的心理学者ウィリアム・ジェイムズ(一八四二~一九一〇)の『宗教的経験の諸相』に学びたい。筆者がこの研究をすすめたいと思ったきっかけは、恩師であった西光義敞の影響によるものである。西光は伊藤を師と仰ぎ、伊藤の著作である『仏敵』を通じて宗教的経験を持った。その様子を西光は『わが信心わが仏道』などに詳しく記している。 西光は晩年、「伊藤康善先生の素晴らしい業績が忘れ去られないように、書かれた記事、書物、手紙等、全て集め、『伊藤康善全集』を作り、全国の図書館に寄贈しなくてはならない。遺弟として必ず完成させなくてはならない」と、繰り返し発言していた。この事は常に筆者の脳裏にあり、伊藤の研究へと向かわせた。

また西光は伊藤から、ウィリアム・ジェイムズを手本として仏教における『宗教的経験の諸相』のような本を書くよう勧められていた。その様子は伊藤の著作『われらの求道時代』にみることが出来る。この著作は、伊藤と二十七名の宗教的体験を持った人々の対話で、伊藤が各人にインタビューするという形式である。この第六章に書かれた西光との対談で、伊藤はウイリアム・ジェイムズの『宗教的体験の諸相』について西光に語っている〈8〉。

伊藤はこのようにジェイムズの『宗教的経験の諸相』を高く評価し、仏教にも同様の研究が必要だと感じていたことが分かる。続いて伊藤は次のように述べる〈9〉。

教学を学ぶだけでは『教行信証』は理解できないことを述べているこの文章からも、伊藤が体験を重視していたことが分かる。このような考えから、多くの宗教的経験を揃えたジェイムズの仏教編をつくるようにと西光に勧めていたのである。しかし縁なくして西光がそういったものを書くことはなかった。伊藤とジェイムズには、年代的には五十年近くの差がある。『宗教的経験の諸相』が日本で翻訳されたのが一九一四年であるから、伊藤はこれを熟読することによって、宗教的経験の重要さへの思いをさらに深めたであろうことが窺える。このことより筆者は、方法論としてジェイムズに学ぶことで、より深く伊藤の活動を分析できるのではないかと考える。

しかしジェイムズは心理学者であるが、筆者は本論において心理学的に述べていきたいわけではない。ジェイムズは、当時の教義や儀礼を重んじるキリスト教の中で、個人と神との直接的な体験こそがもっとも重要で価値あるものである、と主張した。そして宗教的な体験記を収集して分析を行った。その方法論を、本論文においても応用するものである。

* * *

各章の概要

第一章「ウイリアム・ジェイムズより学ぶ方法論」では、まずウイリアム・ジェイムズの生涯をおさえ、『宗教的経験の諸相』の書かれた時代背景について述べたい。ウィリアム・ジェイムズの『宗教的経験の諸相』は、一九〇一年から一九〇二年にかけてエディンバラ大学で行われた講義のための原稿を書籍としたものである。また、ジェイムズ自身は執筆の目的をこのように述べている〈10〉。

ジェイムズの記述から、当時のアメリカにおける宗教離れの様子が窺える。またジェイムズにとっては、『宗教的経験の諸相』をテーマに講演し本に記すこと自体が彼の宗教的行為であったのである。ジェイムズが自分に課した課題は以下となる。

(一)論理に偏りすぎな哲学に対して、実際に自分の身に起こってくる経験をより重要視し、それが宗教生活において最も大事なことであると論じる。

(二)ジェイムズ自身が、人生において最も重要なものは宗教であると考えていた。例えそれが一般道徳や科学から考えて不条理に見えても、宗教的生活を全体としてみた場合、それは人類の最も重要な機能にほかならないということを、人々に信じさせたい。

ジェイムズが哲学よりも経験を重視したことと、宗教離れをしていた当時の人々に宗教の大事さを伝えることにいかに強い使命を感じていたかが分かる。このことは現在も当てはまることではないだろうか。筆者は、宗教離れという点において、『宗教的経験の諸相』は現代日本においても十分有益な示唆を与える本であると考える。

また、この著の中で興味深いことは、人間は健やかな魂と病める魂を持てる人物に二分することができる、という洞察である。健やかな魂とは、最初に預かった生を幸福なものとして生きられる人々。生まれながらに、幸福なる生への感謝・讃美を持つ人々である。

病める魂とは圧倒的な不幸の実在感に震え、その不幸の根源には、人間の力では取り除くことのできない悪や罪があると考える人々。そして病める魂の人々には、神と出会う神秘的な体験を通じて、二度目の誕生の経験を持つ可能性があるという。

この二度生まれという視点は、親鸞においてもあてはまるものではないか。それはまた、求道の末に獲信した伊藤にもあてはまるといえるのではないか、と筆者は考える。この章においてジェイムズの観点から、浄土真宗の宗教的経験の考察を試みる。このほか、『宗教的経験の諸相』の評価および批判についても検討する。

第二章「親鸞の獲信における二度生まれの考察」においては、一章におけるジェイムズの二度生まれの視点を受けて、親鸞の獲信を考察する。この章における宗祖親鸞の獲信の分析は、本論で扱う宗教的体験を計る尺度となる。浄土真宗の教義は、王本願である第十八願によって無上覚を得るという、大乗至極の教えである。阿弥陀仏が誓った根本願である第十八願は、正覚の悟りを開いていた釈尊によって理解され、本願成就文において解説がなされた。成就文を通じて初めて、衆生は阿弥陀仏の本意を知ることができるのである。 成就文には獲信の内実がこのように示されている。

まず三信を開いて、其の名号とし、信楽は信心歓喜乃至一念とし、欲生我国を開示して至心回向願生彼国とする。乃至十念は信楽の一念に収めて成就文に示さず、若不生者を即得往生とし、不取正覚を住不退転と解釈している。 其の名号とは第十七願において十方諸仏が称讃したまう名号である。その名号を聞いて信心歓喜する一念のときに、如来が回向してくださった信心が生じるのである。それでは、獲信とはどういう状態をさすのか。親鸞は次のように述べている。

然ニ『經ニ』言フレ聞ト者、衆生聞テ二佛願ノ生起本末ヲ一無シレ有コト二疑心一、是ヲ曰フレ聞ト也。 (『聖典全書』二、九四頁)

「信」はうたがひなきこゝろなり (『聖典全書』二、六八三頁)

如来の行信をえて、つまり阿弥陀仏から他力信心を頂き、疑い無きこころになることを獲信というと考察する。 親鸞の著作にあらわれている獲信の過程は、化身土巻の三願転入〈11〉をおいて他にない。親鸞の三願観は、本願に対して方便をみていくという、それまでは考えられなかった独自の見解である。 三願転入については、真宗学、宗教哲学、心理学、哲学など、多くの分野からの研究がなされてきた。先行研究が問題にしている点を整理すると、以下の通りである〈12〉。

- 三願転入は親鸞自身の宗教体験であるか否か。

- 体験の事実だとすれば、実際に十八願に転入した時期はいつか。

- 三願転入は我々もまた、必ず体験しなくてはならないか。

- 三願転入は心理的に、どのような意義を持つか?

筆者はジェイムズの二度生まれの思想に基づき、親鸞の三願転入を親鸞自身の宗教体験であると考え、分析していきたい。三願転入に関する多数の論文の中で、具体的に現代の衆生がいかに他力信心を求めるべきかについて言及するものは少ない。今回は、普賢大圓の『三願轉入について』〈13〉と、山辺習学・赤沼智善共著による『教行信證講義』の三願転入の解説〈14〉に注目したい。両氏の指摘には、具体的な求道のプロセスがある故に、特にこれを取り上げる。

第三章「伊藤康善における宗教的体験と教学」においては、まず伊藤の生涯を記す。続けて伊藤の育った時代背景を押さえ、それが伊藤に与えた影響について考察する。浄土真宗興正派の當専寺の長子として生まれた伊藤は、篤信な母親の影響で、求道への感化を受けたようである。伊藤が求道に悩んでいた折に、後に伊藤の善知識となる堀尾よしの所へ行くように勧めたのは、母親であった。

堀尾は、奈良県高市郡野口にある野口道場で信仰活動をしていた僧侶である。最初は集まる人もいなかった草庵であったが、熱心に布教を続けた。そのうち、あまりに多く同行が詰め掛けるようになり、他の寺から本山に上申する者も出て、警察の注意を受けるほどの集まりとなった。その堀尾と出会ったことが伊藤の信仰の転機となった。伊藤の求道の過程と堀尾とのやりとりは、伊藤の主著『仏敵』に克明に記してあるので、これを分析していく。

第四章「布教者およびジャーナリストとしての伊藤の業績」では、まず伊藤を善知識として獲信体験を得たという多くの人々の宗教的体験について考察を進める。他に、ジャーナリストとしての伊藤康善がどのような活躍をしたか、その時期の主な著作である『安心調べ』における論点をみていく。またアメリカでの取材活動についても記す。

第五章「近代における布教者の獲信解釈、および伊藤との比較」では、伊藤が主に批判されている点(一念覚知、機責め、求道)について、それぞれが持つ本来の意味を確認し、伊藤の教えがそれらに該当するものであるかどうかを客観的に検討する。その後、近代において真宗界に影響を与えた布教者と比較することで、伊藤の特徴を浮き彫りにしたい。本願寺派の羽栗行道、大沼法龍、大谷派では近角常観を取り上げる。この三名に関して、宗学理解の異なる点はどこであるか、どのような宗教的体験が見られるか、また伊藤が突出している点はどのような箇所であるかを比較する。

第三節では、伊藤の著作より考察できる獲信への過程を検証し、伊藤の布教における特徴を整理して、伊藤が法をすすめる際のプロセスを見ていく。特に「捨て物と拾い物」「自力と他力の廃立」「黒い心、白い心、暗い心」「示談」などに注目する。その後、伊藤が現代にまで与える影響について考察したい。 伊藤の布教態度に対する賛否をおさえた上で、獲信の一考察として、伊藤康善式の獲信への過程を検討する。

第六章「新たな発展としての西光義敞の業績」では、まず西光の略歴から見ていく。西光は一九二五年に奈良県宇陀郡室生村の万行寺の長子として生を受けた。伊藤と出会ったのは、肺結核で闘病生活を送っていたときに、伊藤の著作と出会ったことがきっかけである。『仏敵』を読みながら苦悩し、ついに獲信の体験を獲た。華光会の活動に初期から参加しつつ、法座での求道者との関わりを研究し、カウンセリングに興味を持つようになる。アメリカの臨床心理学者カール・R・ロジャーズの理論に深い感銘を受け、仏教の精神を基盤とした真宗カウンセリング研究会を立ち上げた。このことは、その後の華光会の法座、座談の形式を大きく変えていった。西光が法座の場において果たした役割は大きく、伊藤の影響を受けつつ、それを発展させ大きく成果をあげたといえよう。

* * *

近代において活躍した僧侶は多数存在するが、その信仰活動が継承され、往時と同様もしくはそれ以上の規模で続いているケースは稀である。例を挙げると、本論でも取り上げる近角常観の求道会館では現在、当時のような盛んな信仰活動は行われていない。しかし伊藤の場合は、批判はあるにせよ、その教えを引き継いだ華光会が、伊藤の存命時と比べても規模が大きいままに存在する。

また、西光は様々な革新的活動を行ったが、彼に影響を与えた伊藤の教学に注目することで、浄土真宗の新たな可能性を探るヒントを得ることができるのではないかと筆者は考える。伊藤の著作は体験記が中心で、分かりやすく具体的に獲信体験の導きを示している。批判はおさえるべきであるが、真宗教学史において伊藤が注目に値するものであるか否か、詳細に検討したい。

ところで、現在親鸞会の会長の高森顕徹は大学時代からある一定期間、華光会で活動していた。前述したように、華光会から『化城を突破して』が出版され、また機関紙(『華光』)に記事を投稿をしている。しかしその後、親鸞会の前身となる徹信会を立ち上げ、伊藤とは異なる独自の活動に専念し続けてきた。伊藤の活動を継承した華光会との関係も途絶しており、本論の主旨とも外れるため、高森の活動は追わない。

真宗教学史上、ほぼ無名であった伊藤康善に光を当てることで、近代における伊藤の活躍が現在の浄土真宗にどれほど影響を与えているか、またどのような意義を見出せるか、本論において検証を試みる。

(序論の参考文献)

1 西光義敞 『わが信心わが仏道』 二三~二四頁。

2 吾勝常晃 『伊藤先生の言葉』 二四一頁。

3 高森顕徹編 『化城を突破して』 六一頁。

4 伊藤康善 『仏敵』 春秋社、二〇〇三年、二一五頁。

5 伊藤康善 『安心調べ』 三頁。

6 伊藤康善 『善き知識を求めて』 一八頁。

7 深川宣暢 「親鸞教学の二重の構造 ―救済の「論理」と「時間」―」 二四~四六頁。

8 伊藤康善 『われらの求道時代』 六〇頁。

9 『同』六〇頁。

10 The Letters of William James, edited by Henry James, Boston: The Atlantic Monthly Press, 1920, vol.2, p. 127. 枡田 啓三郎(訳) 『宗教的経験の諸相』上、 四一六頁。

11 『聖典全書』二、二一〇頁。

12 岡亮二 「親鸞の「三願転入」考」 一九一頁。

13 普賢大円 「三願転入について」 六一~七六頁。

14 山辺習学・赤沼智善 『教行信證講義』真仏土の巻・化身土の巻、 一四〇七頁。